Es klingelt: auf dem Fischmarkt in der Stadt, an der Feuerstelle im Dorf, beim Mangostand am Straßenrand. Das Handy ist überall in der Elfenbeinküste zu hören. Sein Läuten ist so vertraut wie der Motorenlärm der überfüllten Straßen oder das Reggae-Gedudel aus dem Radio. Es gibt fast 23 Millionen Mobilfunknummern bei gerade einmal 22,6 Millionen Einwohnern. Viele Ivorer haben nicht nur eine, sondern gleich zwei SIM-Karten verschiedener Anbieter. Das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land erholt sich langsam von der Krise. Handys könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die kleinen Geräte ersetzen Festnetzanschlüsse und Computer, die sich in Afrika kaum jemand leisten kann. Sie sind Kommunikationsmittel, Bankkonto und Entwicklungshilfe. Und sie schaffen Arbeitsplätze. Wir stellen sechs Berufe in Bouaké und im Umland vor, die zeigen, wie der Mobilfunk eine Gesellschaft prägt.

Der Aufpasser

Der Aufpasser Die Frau fürs Geld

Die Frau fürs Geld Der Guthaben-Dealer

Der Guthaben-Dealer Der Herr der Steckdosen

Der Herr der Steckdosen Der Nuss-Sammler

Der Nuss-Sammler Der Heiler

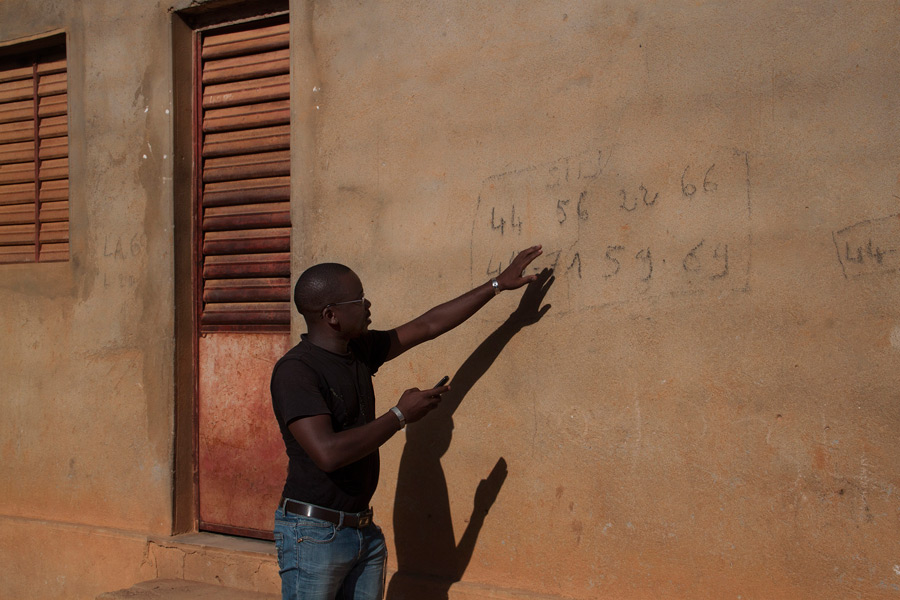

Der HeilerDer Raum mit den Kabeln und Schaltern wird Emmanuel Ouattara immer ein Rätsel bleiben. Ouattara versteht nichts von Technik, er muss nur dafür sorgen, dass alles an seinem Platz bleibt – 24 Stunden am Tag. Telefongesellschaften fürchten sich vor Dieben, die Kabel klauen, deshalb ziehen sie hohe Mauern um ihre Sendemasten und stellen Männer wie Ouattara als Wächter ein.

Emmanuel Ouattara

Seine Rundgänge sind kurz, etwa 30 Schritte braucht er vom Wächterkabuff bis zum 90 Meter hohen Mast. Seit er hinter der Mauer sitzt, hat sich kein Dieb auch nur in die Nähe gewagt. Die größte Bedrohung ist das Netz selbst. Hat er nur ein bis zwei Empfangsbalken auf seinem Handy, muss Ouattara schnell handeln – und den Techniker rufen. Drei Jahre macht er diesen Job nun schon, arbeitet einen Tag, sieht den nächsten fern, arbeitet wieder. Seine Lieblingsserie ist 24. Der Held Jack Bauer rettet in 24 Stunden die Welt, Ouattara verbringt seine 24 Stunden Dienstzeit damit, Fotolovestorys zu lesen. Er ist jetzt 31 Jahre alt, und das Leben scheint nicht mehr viel mit ihm vorzuhaben. Er hat keine Kinder, ist nicht verheiratet. Seit sein bester Freund seine Freundin schwängerte, will er von Frauen nichts mehr wissen. „Ich möchte zur Armee gehen“, sagt er. „Mein Land verteidigen.“ Im Moment verteidigt er einen Mast.

Manchmal flieht der Wächter für eine Weile vor dem Alltagstrott, besucht einen Freund gegenüber oder schlendert zum Nachtclub die Straße hinauf. Ein schlechtes Gewissen, weil er seinen Posten verlässt, hat er nicht. Um den Hals trägt er eine Kette mit einer Marienfigur. „Wenn du ein gutes Herz hast, wird nichts passieren“, sagt er.

Sieben Telefongesellschaften gibt es in der Elfenbeinküste. Ouattara schätzt, dass allein sein Arbeitgeber Moov, der drittgrößte Anbieter, 54 Masten in Bouaké besitzt, landesweit etwa 1200. Fast alle werden bewacht. Die Wächter hinter den Mauern erzählen viel über die Bedeutung des Mobilfunks für die ivorische Gesellschaft. Er ist eine Errungenschaft, die mit allen Mitteln geschützt werden muss.

Nina Akoua hat es satt. Jeden Tag stehen Kunden in ihren zehn Quadratmeter großen Laden und beschweren sich. Sie wollen wissen, wo ihr Geld geblieben ist. Dabei wiederholt Akoua jede Telefonnummer drei Mal.

Nina Akoua

Wer in der Elfenbeinküste Geld überweisen möchte, geht nicht zur Bank, sondern in eine Money-Transfer-Filiale – einen Shop für Überweisungen via Handy. Nina Akoua arbeitet seit acht Jahren für Orange, den größten Telefonanbieter des Landes. Zehn Stunden am Tag sitzt sie hinter einem Gitter und nimmt Aufträge entgegen.

Das eingezahlte Geld stopft sie in die Kasse: eine Schublade, aus der Banknoten quellen, zerknüllt und durcheinander, Scheine zu 5000 und 10.000 CFA, umgerechnet 7,50 und 15 Euro. Steht die falsche Telefonnummer in ihrem Buch, erreicht das Geld den Empfänger nicht und ist für immer verloren. Sicherer ist die Überweisung mit dem eigenem Handy. Wenn man sich vertippt, kann das Geld zurückgeholt werden. Doch vielen Ivorern, vor allem den älteren, ist das Verfahren zu kompliziert. Sie schätzen den Service in den Money-Transfer-Filialen.

Die Mehrheit der Ivorer besitzt kein Bankkonto. Die größten Telefongesellschaften der Elfenbeinküste bieten ihren Kunden mobile Bezahlsysteme. 52 Prozent der weltweiten Überweisungen dieser Art finden in Afrika statt. Die Anbieter verdienen gut daran – Akous Arbeitgeber Orange etwa behält bis zu 15 Prozent des Überweisungsbetrags ein.

Akoua vertreibt nebenbei in ihrer Filiale Unterwäsche und Parfums. Eine weiße Schachtel ragt zwischen den anderen Flakons hervor: iPhone 4S – der neue Duft.

Ismael Keïta ist Tag und Nacht für seine Kunden im Einsatz. Er schläft schon lange nicht mehr durch. Abends und nachts versendet er Telefon-Guthaben per SMS. Tags darauf kassiert er das Geld. Dafür durchquert er die Viertel Bouakés mit seinem Motorrad.

Ismael Keïta

Die meisten Ivorer haben Prepaid-Tarife. Guthabenkarten, wie sie in deutschen Supermärkten verkauft werden, sind allerdings kaum verbreitet. Stattdessen gibt es an fast jeder Ecke der Stadt Telefonstände, an denen sie individuelle Beträge aufladen können. Dafür genügt eine SMS des Händlers. Menschen wie Keïta versorgen die Stände mit Guthaben. Auch er muss dafür nur eine Nachricht verschicken. Alles funktioniert digital. Noch vor zwei Jahren saß er selbst an so einem Stand. Dann lernte er seinen heutigen Chef kennen, der seine Erfahrung schätzte: Keïta stieg auf zum mobilen Guthabenhändler.

Wenn er nach Hause kommt, ist die Arbeit noch nicht zu Ende. Für seine Frau und die einjährige Tochter Aischa hat er kaum Zeit. Die Kunden rufen ihn permanent an und verlangen nach mehr Guthaben. „Selbst unter der Dusche halte ich mein Handy griffbereit.“ Keïta bekommt jeweils ein Prozent des Verkaufspreises. Wenn er eine halbe Stunde lang keinen Anruf bekommt, wird er nervös. „Der Job macht ehrgeizig“, sagt er.

Meist läuft das Geschäft gut. Viele Ivorer besitzen zwei Handynummern. Sie kombinieren Angebote verschiedener Telefonanbieter, um Geld zu sparen. Orange zum Beispiel lockt seine Kunden mit fünf Nummern ihrer Wahl, die sie kostenlos anrufen können. Damit das Angebot gültig bleibt, müssen sie allerdings für mindestens 15 Euro im Monat telefonieren. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass der Mindestlohn in der Elfenbeinküste bei 90 Euro liegt. Anstatt größere Summen aufzuladen, kommen Ivorer lieber täglich an die Stände und kaufen Guthaben ab 30 Cent. „Wenn ich zu viel Geld auflade, vertelefoniere ich es viel zu schnell“, sagt einer der Kunden.

So lange das so bleibt, wird Ismael Keïta mit seinem Motorrad weiterhin Runden drehen. Etwa sechzig Kunden versorgt er am Tag. 750 Euro Bargeld hat er im Durchschnitt am Ende eines Tages in seiner Umhängetasche. 230 Euro darf er am Monatsende behalten. Trotzdem ist es für ihn kein Job für die Ewigkeit. „In Zukunft will ich in Immobilien investieren und Viehzucht betreiben.“

Auf den ersten Blick sieht das Haus von Koffi Francis Pedous Großeltern aus wie alle anderen: ein flacher Bau, staubgeschwärzte Fassade, Wellblechdach, Fenster ohne Glas. Das Ungewöhnliche findet sich im Innern: ein Fernseher. Die Familie hat Strom, als einzige im 3500-Seelen-Dorf Kolongonoua.

Koffi Francis Pedou

Pedou, der Enkel, ist nur zu Besuch. Der 30-Jährige ist Bergbauingenieur und lebt in der Küstenstadt Abidjan. Er ist es gewohnt, dass Fernseher und Radio laufen, dass nachts Licht brennt und er sein Handy laden kann. In seinem Heimatdorf ist das Luxus. Nur 15 Kilometer von Bouaké entfernt ist vom Fortschritt wenig zu spüren.

Die Großeltern hatten Glück. Sie haben einen Schwiegersohn, der bei einer Firma für Solarenergie arbeitet. Er spendierte Solarzellen für ihr Wellblechdach. Umgerechnet mindestens 12.000 Euro habe die Anlage gekostet, schätzt Pedou. Unbezahlbar für eine Bauernfamilie, die oft nicht mehr als 15 Euro im Monat verdient.

Wie funktioniert ein Dorf, in dem neun von zehn Bewohner ein Mobiltelefon besitzen, aber nur eine einzige Familie Strom hat? Pedous Großeltern stellen Steckdosen zur Verfügung. Gegen Geld. Den Akku zu laden, kostet acht Cent. Besonders lukrativ ist das Geschäft nicht. „Es reicht, dass meine Großmutter ab und zu einen Fisch kaufen kann“, sagt Pedou. Innerhalb der Verwandtschaft verbietet es sich, Geld zu nehmen, und auch viele Bekannte dürfen kostenlos Strom tanken.

Gleichzeitig scheuen sich Bewohner, ihre Handys in das Haus von Pedous Großeltern zu bringen. Es kam vor, dass Telefone gestohlen wurden. Statt zwei bis drei Stunden neben der Steckdose auszuharren, pilgern die meisten Bauern lieber zu Verwandten in nahegelegene Dörfer mit Elektrizität.

Verzichten möchte keiner auf die neue Errungenschaft. Als im vergangenen Jahr ein Feld brannte, rief ein Bekannter die Besitzer an. Sie konnten das Feuer rechtzeitig löschen. Vor ein paar Monaten wurde eine Frau im Wald von einer Schlange gebissen. Weil sie ein Handy dabei hatte, wurde sie rechtzeitig gefunden. Ein Bauer sagt: „Der Verlust meines Handys wäre für mich so schlimm wie der Tod meines Vaters.“

Abou Kamagate hat seinen persönlichen Berater immer dabei, er passt in seine Hosentasche. Das Handy ist seine Verbindung zum Weltmarkt. Der 38-Jährige lebt vom Cashew-Anbau, wie die meisten in seinem Dorf Dabakalatou. Was er verdient, hängt von der Ernte ab. Früher reichte der Ertrag oft nicht, um alle seine sieben Kinder zur Schule zu schicken. Das Mobiltelefon hat alles verändert.

Abou Kamagate

Etwa 600.000 Cashew-Bauern gibt es in der Elfenbeinküste. Sie sind arm, aber fast jeder besitzt ein Handy. Lange wussten sie nicht, was ihre Nüsse wert sind. Sie nahmen, was ihnen die Einkäufer boten. Meist viel zu wenig. Heute genügt ein Blick auf das Display. Jede Woche erhalten sie eine SMS. Darin steht, was Cashews derzeit auf dem Markt einbringen. „Dank der SMS weiß ich, ob ich verkaufen oder lieber noch etwas warten sollte“, sagt Kamagate.

Umgerechnet 15 Cent zahlt er für die Nachrichten im Monat, für seinen Wissensvorsprung. Er erfährt, dass in einigen Regionen der Regen eingesetzt hat, manche Einkäufer derzeit nicht zahlungsfähig sind und der Cashew-Preis zwischen 70 und 80 Cent pro Kilo liegt. Den Info-Dienst hat die französische Entwicklungsorganisation Rongead ins Leben gerufen. Er ist Teil der African Cashew Initiative, die von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt wird. Die Initiative hat auch dafür gesorgt, dass Kamagate weiß, wie er seine Erträge steigern kann, in welchem Abstand er die Bäume seiner Plantage pflanzen muss und wie er verhindert, dass die Nüsse schimmeln.

Seine Ernte liefert er an die etwa 100 Kilometer entfernte Cashew-Fabrik Olam in Bouaké. Stimmt die Qualität, erhält er einen Premium-Zuschlag. „Mit jeder Ernte verdienen wir etwas mehr“, sagt er. Den Nachrichten-Dienst gibt es auch für andere Agrarprodukte wie Mais, Zwiebeln, Erdnüsse und Sesam.

Hervé Gradiel Kouakou ist erst 23 Jahre alt, repariert aber schon seit 17 Jahren Mobiltelefone. Als Kind führte ihn sein älterer Bruder in die Kunst der Reparatur ein. Heute studiert dieser an der Universität. Kouakou aber liebt seinen Beruf. Sein Ziel: eine eigene Werkstatt.

Hervé Gradiel Kouakou

Seit einigen Jahren arbeitet er auf dem Elektro-Markt in Bouaké. Die Wand der Werkstatt zieren alte Handy-Displays. Reparateure wie ihn gibt es überall in der Elfenbeinküste. Für wenige Euros retten sie, was noch geht. Kouakou kann jedes kaputte Telefon flicken – sagt er. Sein Werkzeug: Zangen, Schraubenschlüssel, Scheren, Lötkolben, aber auch Zahnbürsten, Rasierklingen und Klebeband.

Wenn er nicht an der Werkbank steht, verbringt er seine Zeit bei der Hilfsorganisation Save the Children in Bouaké. Als Sekretär verfasst er Berichte und unternimmt Ausflüge mit den Kindern. Was er von klein auf lernte, möchte er seinen Schützlingen einmal weitergeben.

Der Beruf ist gefragt: Der Markt ist überflutet von Billigware aus China. Die Ivorer haben ein eigenes Wort dafür gefunden: „Chintok“. Ein gefälschtes Samsung-Handy kriegt man auf dem Markt für rund zehn Euro. Das teuerste Smartphone-Modell, ein Alcatel, kostet umgerechnet 110 Euro – das ist mehr als der monatliche Mindestlohn. Niemandem kommt in den Sinn, sie nur wegen eines kaputten Displays oder eines altersschwachen Akkus wegzuwerfen.

Zehn Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche arbeitet Kouakou auf dem Markt. Sein Monatsgehalt: 18 Euro. „Das Geld reicht mir nicht, aber ich schlage mich durch.“

Making Of